近年、工業製品から医療・物流分野に至るまで、真空成形による樹脂製品は多方面で活用されています。

成形におけるコスト削減や軽量化、高いデザイン性を追求できるため、その需要は今後も拡大が見込まれる状況です。

特に2025年には、大型部品の加工対応や複雑形状を実現する最新成形技術情報が続々と登場し、製造業界の進化を後押ししています。

この記事では、真空成形技術の詳細を分かりやすく解説し、大型・複雑形状にも対応できる具体的な方法や最適な業者選定のポイントをご紹介します。

ただやみくもに成形技術を導入するだけでは、十分な品質向上やコストダウンに繋がらないケースもあるため、開発段階から正しい知識と戦略が求められます。

本記事を読んでいただくことで、最新動向を押さえつつ効率的かつ高品質な製品開発のヒントを得られるでしょう。

真空成形技術の基礎と特徴

真空成形は、熱を加えて軟化させた樹脂シートを型に密着させ、空気を吸引して形状を成形する加工法です。

この技術は、少量生産から大ロットまで幅広く対応でき、かつ金型費用も比較的低く抑えられるため、近年多くの業界で注目されています。

真空成形のポイント

真空成形の大きなポイントは、樹脂シートを使用するため材料のムダが少なく、製品の軽量化にもつながることです。

また、成形プロセスがシンプルなので、初期投資を抑えながら迅速にサンプル試作が行える点も魅力となっています。

しかし一方で、射出成形などと比較すると立体的な形状再現性に制限がある場合があり、狭い隙間や細かいディテールの成形には工夫が必要です。

近年は、複雑形状成形技法を活用した取り組みが進んでおり、アンダーカットや角度のある製品でも高い再現度を実現する技術が登場しています。

真空成形の利点を最大限に活かすためには、開発の初期段階から製品デザインや用途に合わせた型構造の検討が欠かせません。

真空成形の仕組み

真空成形では、まず熱源を使って樹脂シートを軟化させます。

次にシートを金型の上に置き、空気を吸い込むことでシートを型に押し付け、目的の形状を形成します。

この吸引工程が品質を左右するため、製品形状や表面仕上げの要求に応じて細かく温度設定や吸引圧力を制御することが重要です。

また、成形した後の冷却過程でも精度が変化しやすいため、一定時間かけて均一に冷ます工程管理が求められます。

他の成形方法との差別化ポイント

射出成形やブロー成形など、樹脂を扱う加工方法は多数存在しますが、真空成形が選ばれる理由には以下のようなポイントがあります。

- 金型コストの低さ:金型の製作費用が比較的安価で、かつ短期間で作成できる

- 多様なサイズへの対応:小型部品から大型部品まで、同じ仕組みで対応しやすい

- 試作段階の柔軟性:材料シートを変えることで物性を変化させやすく、デザイン変更にも比較的対応が早い

ただし、立体形状の細部表現や、極端な肉厚変化を伴う製品には限界があるため、設計段階での検討が欠かせません。

2025年注目の最新成形技術情報

2025年を目処に、樹脂加工技術の分野ではさらなる高精度化と自動化が進むと予想されています。

真空成形においても、新たな素材や加工機械の登場により、従来では難しかった大型成形品や繊細なディテールにチャレンジしやすくなっています。

また、大型部品加工対応に注力するメーカーも増え、効率的かつ安定した品質管理が可能となりつつあるのです。

一方で、最新技術の導入が進むと同時に、導入コストや既存ラインとの整合性といった課題も浮上しています。

特に高度な自動化ラインを組む場合、設備投資やオペレーター教育のコストが増加するため、早期に投資回収を図る戦略が必要です。

ただし、長期的に見れば効率化と品質向上によって大幅なリターンが期待でき、競合他社との差別化につながる可能性があります。

高精度化を支える新素材と加工機械

近年の最新成形技術の情報として注目されているのが、熱伝導性や強度を高めた新素材の開発です。

従来のABSやPSだけでなく、高機能樹脂や複合材料を使用することで、成形品の精度や耐久性を向上させることができます。

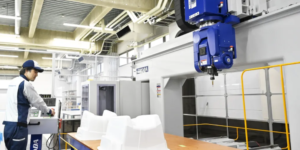

また、温度管理や吸引圧の制御を自動化した加工機械の普及により、オペレーターの熟練度に左右されにくい一定品質を確保しやすくなりました。

このような設備は初期導入コストが高めではあるものの、不良率低減や生産スピード向上というメリットを生み出します。

自動化ラインの普及とコスト削減効果

自動化ラインでは、シートの投入から成形、トリミングに至るまでを連続的に制御できるため、作業効率の大幅な向上が見込まれます。

さらに、作業者の人数を最適化することで人件費を抑制でき、品質のばらつきを低減する効果も期待できます。

同時に、定量的なデータ管理を行うことで、工程改善やトレーサビリティの強化にもつながりやすい点が大きな利点です。

ただし、生産量が不安定な現場では、導入費用の回収が難しくなるリスクもあるため、自社の製造計画や需要見込みを慎重に検討する必要があります。

大型部品への加工対応が可能な真空成形

真空成形の最大の特徴のひとつは、大型製品にも柔軟に対応しやすいことです。

大判の樹脂シートと大型の成形機、そして十分な吸引力を備えた設備を揃えれば、長尺製品や広い面積を持つカバー類なども一体成形が可能になります。

大型部品は板金加工やFRP成形など、別の工法を採用するケースも多いのですが、真空成形を活用すれば軽量化と一体構造を実現しやすくなるのが大きなメリットです。

大型成形の需要拡大と活用分野

近年、大型部品の加工対応へのニーズは、自動車業界や産業機械分野などでさらに高まっています。

車両用の内装パネルや医療機器の筐体など、これまでは複数パーツを組み合わせていた部分を一体成形することで、組立工数の削減やシール性の向上が期待できます。

また、家庭用家具やディスプレイ什器など、意匠性を重視する製品でも、曲面や立体的なフォルムを容易に再現できるため人気が高まっています。

ただし、大型製品ほど成形時の温度ムラや吸引不良が発生しやすく、金型の強度設計や機械の出力選定が重要です。

均一加熱が行えないと、部品の一部に歪みや割れが生じるリスクがあるため、下地となる金型素材やヒーター配置の検討が欠かせません。

そのため、大型成形対応を得意とする業者を選ぶ際は、過去の実績や設備ラインの規模をしっかり確認する必要があります。

大型成形を成功させるポイントと注意点

- 十分な吸引力と安定した温度管理:均一な熱源配置や強力な真空ポンプを用いることで、シートのたるみや不均一成形を防ぐ

- 適切なアフターケア:大型品は外観への要求が高い場合が多いため、後工程のトリミングや塗装がスムーズに行えるか事前に確認する

- 金型設計時のリブや補強部:大きい面積ほど剛性が問題になるため、必要に応じてリブを設けたり、複合素材で補強を行ったりする

複雑形状を可能にする成形技法のポイント

真空成形は、大型製品だけでなく細部の複雑形状にも対応できる可能性を秘めています。

通常、深いアンダーカットや細かい凹凸を形成する際には成形が難しくなる傾向がありますが、二次加工や特殊金型を組み合わせることで高精度を実現する事例が増えているのです。

また、成形後に他の部材との接合や切削加工を行うことで、最終製品としての完成度を一気に高めることができます。

二次加工技術の併用で形状自由度を高める

真空成形したパーツに対して、後から切削や穴あけ、接着などの加工を施すことで、より複雑な形状を持つ製品に仕上げることができます。

CAD/CAM技術との連携により、自動で正確な位置に切断ラインを引いたり、局部的に立体加工を行ったりすることも可能です。

また、曲面を活かしたデザインを成形したうえで、高周波ウェルダーを用いて別パーツと接合する手法も活発化しています。

こうした二次加工技術の活用は、金型だけでは再現が難しい細部の仕上げや機能追加に大きく貢献します。

射出成形との比較によるメリット・デメリット

- メリット

- 金型費用が低く、試作品を作りやすい

- 肉厚を薄くした大判形状や、浅い型でも生産効率が高い

- 適切な二次加工により、複雑なディテールを追加可能

- デメリット

- 材料ロスが多くなる場合がある

- 強度面で射出成形より劣るケースもあるため、補強設計が必要

- 深いアンダーカットや急激な肉厚変化がある形状は難易度が高い

両者の特徴を理解し、自社の製品要件や生産数量に合った成形方法を選ぶことが重要です。

デザイン・設計段階からの協議が重要

真空成形は、開発初期から成形業者と協議を行うことで、コストや品質面でのリスクを低減できます。

実際に成形可能な形状の範囲を見極め、余分な肉厚や不要なリブを設けないように設計することで、材料費の削減に加えて歩留まり向上が期待できます。

また、成形後の二次加工や組立との整合性を考慮しておくと、最終的な製品クオリティを保ちながら無駄な手戻りを削減できるでしょう。

形状検討や試作段階でのコミュニケーション

デザインや設計の自由度が高いほど、完成品のイメージが曖昧になりやすいです。

真空成形では、シートの引き伸ばし方向や金型の形状によって、微妙に肉厚が変化することがあります。

そのため、試作段階でしっかりと試作品を評価し、課題があれば早期に修正を行うプロセスが欠かせません。

業者側が持つノウハウを共有し、製品要件を明確化することが高品質化への近道となります。

業者選定時に見るべきプロセス管理体制

- 設計・開発サポート力::3Dデータの確認や試作支援など、開発段階でのコミュニケーションがスムーズか

- 生産管理と設備の充実度::大型真空成形機や精密カッティングマシンなど、必要な設備をしっかり備えているか

- 品質保証と検査基準::計測機器や検査工程が整備され、厳格な品質管理体制が敷かれているか

真空成形の品質向上とコストダウンの秘訣

品質向上とコスト削減は、どの企業にとっても両立させたいテーマです。

真空成形の場合は、材料ロスを削減する施策や、生産性を高める工程改善が効果的に働きます。

また、冷却時間を最適化してサイクルタイムを短縮したり、成形不良率を最小限に抑えたりすることで、長期的なコストメリットを得ることが可能です。

成形条件の最適化と歩留まり改善

最適な成形条件を見つけるためには、加熱温度や真空圧の調整が欠かせません。

シートの種類によって軟化温度が異なるため、材料ごとに適切な温度管理を行う必要があります。

また、部品形状や深さに応じて事前に試験成形を行い、歩留まりが大幅に低下する要因を特定することが重要です。

不良品を減らすことは、材料費を抑えるだけでなく、後工程の負担軽減にも直結します。

材料選定とリサイクルへの取り組み

コストダウンの観点では、リサイクル材料や再生樹脂を有効活用する方法も検討されます。

現在では、循環型社会の構築が叫ばれる中、真空成形でも使用済みシートや切削くずを粉砕して再度使用する動きが活発化しているのです。

ただし、再生材の品質が均一でない場合、成形不良が起こりやすいリスクがあるため、品質管理と材料特性の把握が重要となります。

必要に応じてバージン材とブレンドし、最適なバランスを取るなどの工夫が求められます。

成形業者を選ぶ際に押さえておくべきポイント

真空成形のプロセスはシンプルに見えますが、実は高度なノウハウが必要とされる分野でもあります。

特に大型部品や複雑形状を扱う場合、設計から試作、生産、検査まで一貫した体制を持つ業者を選ぶことで、品質や納期のリスクを大幅に低減できます。

それぞれの業者が独自の強みや実績を持っているため、比較検討の際には細かいポイントを確認することが大切です。

実績・設備規模・リードタイム

- 実績::過去にどのような規模や難易度の製品を手掛けてきたか

- 設備規模::使用している成形機の大きさや台数、加工ラインの自動化レベル

- リードタイム::試作から量産までスムーズに対応できるか。突発的な依頼にも柔軟に動いてもらえるか

これらの要素を総合的に評価することで、自社の要件に合ったパートナーを見つけやすくなります。

トラブル対応とアフターサービス

生産中にトラブルが発生した場合、原因究明と迅速な対策ができる体制かどうかは重要な判断材料です。

特に真空成形では、想定以上に熱がかかったり、成形条件がわずかにズレたりするだけで品質に影響が出やすくなります。

そのため、不具合発生時の報告・連絡・相談体制が確立しているかどうかは、安心して任せられるかどうかの大きな分岐点です。

アフターサービスとして、追加工や修理にも対応できるかどうかを確認し、長期的に良好なパートナーシップを築きたいところです。

真空成形・圧空成形のおすすめ会社2選

真空成形は金型コストが比較的低く、試作から量産までスピーディーに移行できる加工法です。

とはいえ、「どの会社へ依頼すれば納期・品質・コストのバランスが取れるのか」が悩みどころです。そこで今回は、全国対応で評価の高い2社を厳選しました。

第一プラスチック株式会社

引用元:第一プラスチック公式HP

| 会社名 | 第一プラスチック株式会社 |

| 所在地 | 〒581-0043 大阪府八尾市空港1-133 |

| 電話番号 | 072-949-6686 |

| 公式サイトURL | https://www.daiichiplastic.co.jp/ |

まとめ

真空成形は、コストや生産性に優れ、多様な形状やサイズの部品を短期間で成形できる技術です。

大型部品の加工対応や複雑形状の成形技法の進化により、2025年以降はさらに幅広い分野で活躍することが期待されています。

開発初期に設計や金型の検討をしっかり行い、成形に最適な条件を見極めることで、品質向上とコスト削減を同時に実現できる可能性があります。

一方で、新たな技術や設備を導入すればその分の投資リスクも伴うため、業者選定や試作段階の協議を入念に行うことが大切です。

真空成形技術の詳細を理解し、優良なパートナーと連携することで、今後ますます高まる市場ニーズに柔軟に応えながら、より高品質な製品を生み出せるでしょう。これからの製造業界において、真空成形は軽量化や短納期対応、大型・複雑形状への適応力といった魅力によって、さらに需要が高まる見込みです。

ただし、最新成形技術情報を取り入れていない業者や、品質管理が徹底されていない環境では、想定外の不具合やコスト増を招くリスクも否定できません。

それでも、適切な素材選定と設備導入、そして信頼できる協力企業との連携を行うことで、長期的には十分なリターンが得られるはずです。

デザイン・設計段階からのコミュニケーションを密に取り、目的に合った真空成形技術を使いこなすことで、製品の付加価値を高め、市場競争力を確立していきましょう。

あわせて読みたい関連記事